ライター:田中啓悟

挑む人のそばに 滑川のなんでも屋

今回のナメリカワビト_

中川 彩

Nakagawa Aya

繋がりが景色になる

オンライン秘書でありながら行政書士資格を持ち、親子フリマやマルシェの発足から地域にある文化財を活用したイベントの運営など、様々な肩書きを持つ女性が滑川にいる。この女性・中川さんとは個人的に長らく仕事の付き合いもある間柄だったが、自分としても彼女が一体どんなことをしているのか、どういった想いで滑川で活動しているのか知らないことも多く、今回取材の声をかけさせていただいた。

二人目の子どもが産まれたことを機に、ご主人の実家があるこの滑川市に居を構えることになった中川さん。もともと三十歳前後で富山に生活を移す、ということを夫婦で話し合っていたこともあり、移住のタイミングはよかったのだという。広島出身の中川さんからすると、一度東京という大都会に出て、その次にこの自然豊かな滑川にやってくるという、まさに新たな挑戦でもある。そんな中川さんは移住してから十年以上をこの滑川で過ごし、すっかり滑川市民として根を下ろしていた。

「夫の実家を継ぐっていう流れがあったので良かったんですけど、お互い仕事を辞めて無職の旦那と妊婦になって帰ってきたときには、構図としてかなり面白さは感じました。夫は富山に帰ることになって、私は移住として富山に行くことになった訳なんですけど、ダメだったらまた東京なりどこへなり戻ればいいかなって、結構気楽に考えることはできてた気がします」

不思議なものだと、話を聞きながら咀嚼していた。勇気を振り絞って富山にやってきた僕と同じように、夫の地元を居住地にするときですら「無理なら戻ればいい」の精神が作用するとは思わなかった。中川さんにとっては旦那の地元であると同時に、初めて定住する地でもある。だが、知らない土地ではない。滑川は移住前から馴染みのある、もう一つの故郷だった。

「富山で就職して、仕事始めて5年くらいで世間がコロナになってしまって。その時期に仕事を辞めたんですけど、会社員としての経験以外なにもなくて、とりあえず流行ってたWEB制作をやってみたんです。でも、営業ができなくて、営業のためにオンライン秘書として名乗り始めたのが始まりでした」

不要不急の外出が良しとされていなかったころ、あらゆるWEBメディアの需要が爆発的に増えた。端末一つあれば飛び込める世界に人が集中し、様々なプラットフォームでムーブメントが生まれ、社会ではリモートワークの働き方が当たり前になった。これからの世界の運命が決定づけられたと言っても過言ではない動きは、片田舎であるこの滑川にも大きな影響を与えた。

「それでも間違いなく言えるのは、最初の人が次の人を紹介してくれなかったら、もしくは最初の人に出会えなかったら、今の私はここにはいないだろうな、ということですね。とはいえ、自分でも驚くくらい沢山の方に巡り会えて、今では業種や立場に捕らわれず、楽しそうなことにはとりあえず巻き込まれにいっています(笑)」

オンライン秘書を始めたことで、繋がりが如何に貴重で、大切であるかを知ったという中川さん。そんな彼女はオンライン秘書として人をサポートしてきた経験を活かして、地域活動に取り組み、自分でマルシェの運営を始めた。

人の輝ける場所を作る

「いま取り組んでいるモモマルシェは誰でもできる、私でもできるっていう経験をしてほしいっていうのが根底にあるんです。私自身がビジネスに打ち込もうとしたとき、私に何が出来るんだろうって思ってたのが、動き出してみたら意外と色々あることに気づけたのがきっかけで」

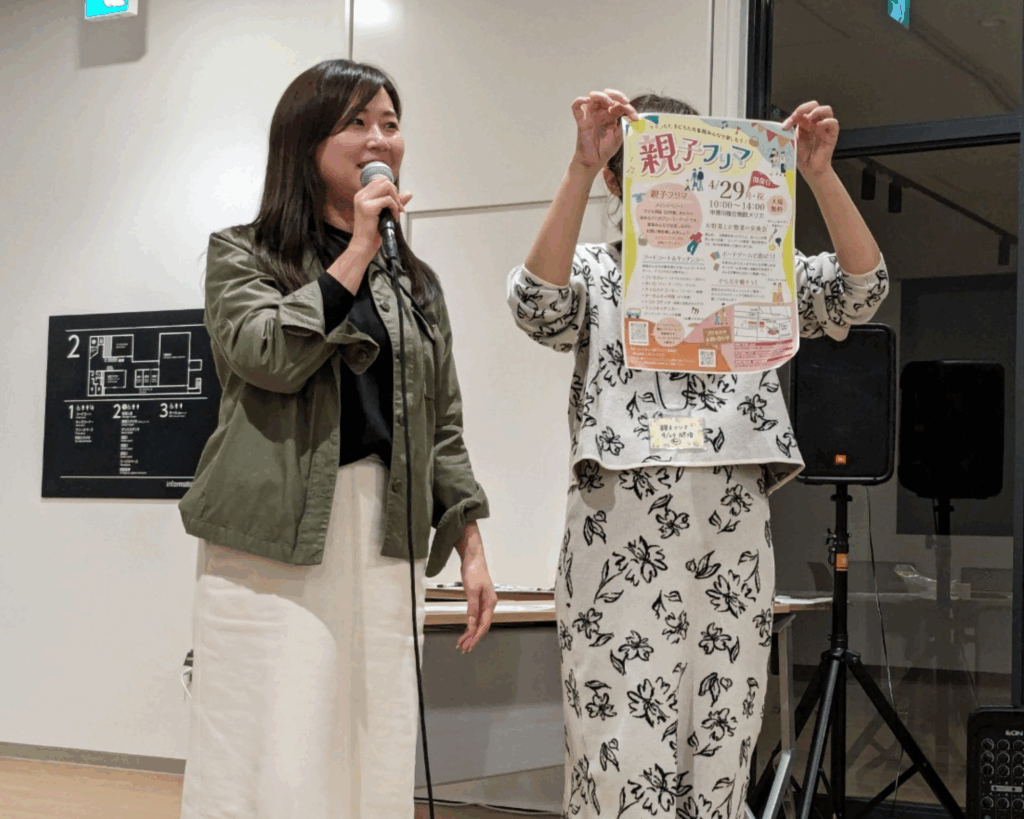

中川さんを含めた二名で結成されたマルシェの運営チーム、百花(ももか)。それぞれの花がそれぞれの色で咲くように、多様で自由な街を、人それぞれの違いが輝けるように名付けられた百花が『モモマルシェ』という名で始めたイベントは、小さなことから大きなことまで、何かに挑戦したいという人に場所と機会を提供している。マルシェだけでなく、親子フリマという形で親子が参加できるイベントの創出にも携わり、滑川で富山県内から親子での出店者が集まることのできる仕組みも実現させた。

「ハンドメイド作品を出展する場所がない、という話も以前から方々で聞いていました。ベテランでも初めての人でも、みんな機会を求めているのは確かで、私たちはそれを提供する存在としてこれからも皆さんを支えていきたいなと思っています」

「メリカでやってる本屋さんも同じで、街で本を売りたいっていう方がシェア型で小さい規模のものをやりたいとおっしゃってくださって、それをきっかけに始まりました。今では10名を超える本棚オーナーさんが出店してくれて、メリカに訪れる人も本棚があるから来たって言ってくれる人がいるくらいで」

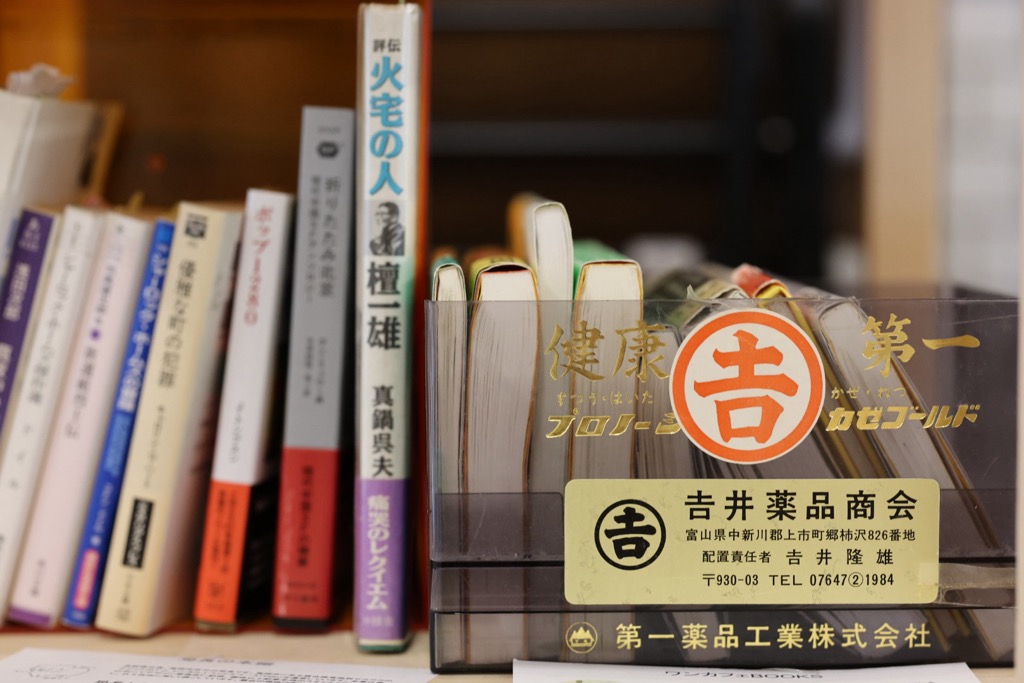

市内にある中滑川複合施設メリカで、『売薬さんの本棚』というシェア型の本屋も展開している中川さん。かつて、日本全国を行脚した越中富山の薬売りが実際に使っていた薬箱に本を設置して販売する、富山ならではの魅力も相まった一風変わった本屋の運営は、次第に大きな輪となって広がっていったそうだ。

「今は一人じゃ到底できないので施設の人や外部の方にも協力いただいて、共同オーナーとして運営しています。ただ本を売るだけじゃなくて、薬箱に本っていう可愛さと、売薬さんの文化が今も生き続けていることを知ってもらうこともできるところが一押しポイントです」

自分を含めた、関わりのある人たちの輝ける場所を作ることは、義務でも宿命でもない。全て、彼女が楽しんでやっていることなのは、活動している姿を見ていれば明らかだ。

「ただ、今やってるイベントとか活動全般的なところで言うと、十年二十年続けていくことを考えたら地元のプレイヤーを育てていく必要があるとは強く感じています」

誰しもが誇れる滑川を

「正直、若い人が外に出ていくことはしょうがないし、私も一度は出てみるべきだとも思っている反面、地元に帰ろうかなって思った時に、帰りたくなる地元を作っていくのが私たちのやるべきことなんですよね。それを受け継いでいくのに若い人の力が必要になって来るから、帰ってきてくれた時に快く役割を引き渡せるようにしたいです」

地元から飛び出す若者を応援するという中川さん。そこには、様々なものを吸収して地元に帰ってきてほしいという若人の成長を願う姿があった。自身が地元を飛び出し、都会暮らしを経験し、地元ではない別の場所を安住の地としてきたこれまでの道のりがあるからこそ見える新しい景色を、次の世代に託そうとしている。

「子どもたちや孫の世代に繋いでいくために、まずは私たちが土台を作って、今の世代がそれに乗ること。それを見た子どもたちが参加したいって思ってくれるように、何でも頑張っていきたいです。世代に限らず、みんなが誇れる滑川を作っていきたいですね」

滑川のなんでも屋は、とにかく人のことを考える。自分のことは後回しで、関わってくれる人がどうしたら喜んでくれるか、どうしたら先に進めるようになるか。自分にできることはなんでもやるその人柄こそが、彼女が滑川で顔を広く持ち、なんでも屋として頼りにしたいと思わせてくれる所以なのだろう。

Next

Next